№31 от 16 августа 2018 г.

Свежие новости

Какое время - такие и платья

(18.04.2024)

"Их нельзя трогать. Расскажите своим знакомым"

(18.04.2024)

Пытки сероводородом

(18.04.2024)

Токсичная история заинтересовала прокурорских

(17.04.2024)

В скором времени в Рязани ликвидируют МКЦ и КВЦ

(17.04.2024)

День города предложили провести 24 августа

(17.04.2024)

Из-за рекордных осадков в Дубае застряли 20 рязанцев

(17.04.2024)

Пора домой?

(17.04.2024)

В награду экскурсия и мастер-класс в «Кванториуме»

(17.04.2024)

Рязанцев услышали

(16.04.2024)

Цифре возраст не помеха

(16.04.2024)

Касимовцев не запугать!

(16.04.2024)

От героев былых времен...

(16.04.2024)

Он знал, что «хладнокровье не к добру»

Поэту Евгению МАРКИНУ – 80

.jpg)

.jpg)

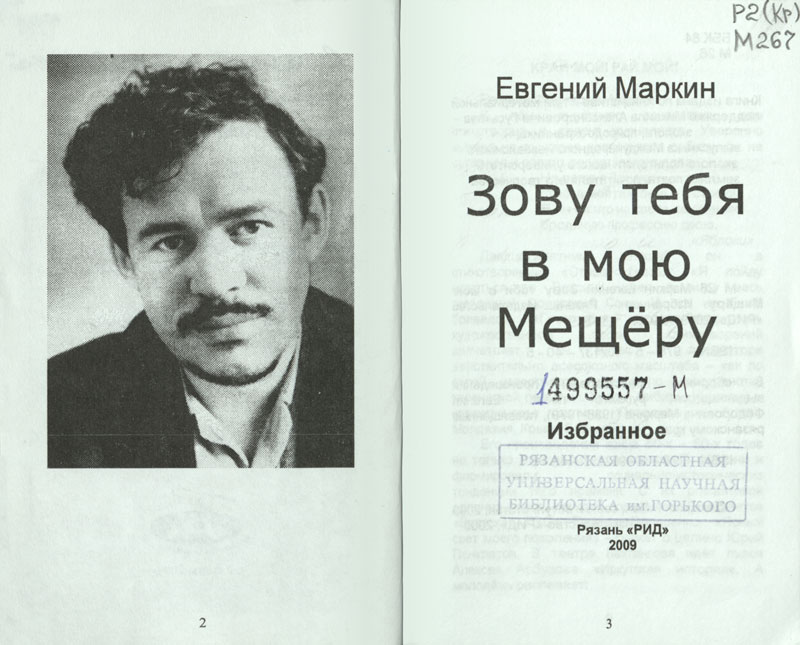

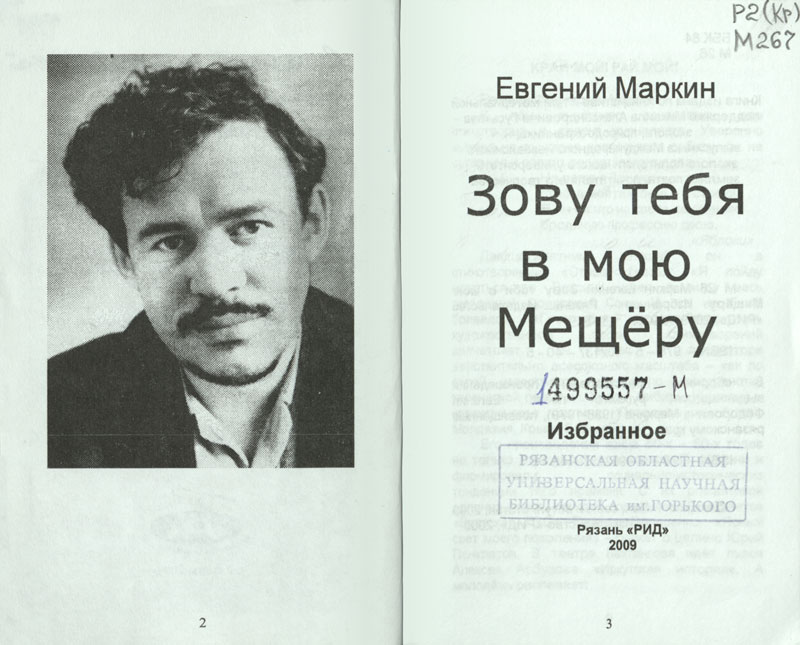

Евгений Маркин с женой и сыном

Из письма Маркина из ЛТП другу:

На родине Евгения Маркина в селе Клетино Касимовского района

22 августа замечательному рязанскому поэту Евгению Маркину исполняется 80 лет. Его жизнь, полная трагизма, оборвалась в 41 год. На родине, в Рязани, его имя хорошо известно, как и в поэтических кругах старшего поколения. В его друзьях ходили всенародные кумиры – Ошанин, Смеляков, Долматовский, Ахмадулина, Евтушенко... В антологии русской поэзии ХХ века, составленной Евгением Евтушенко, включены произведения всего двух рязанских авторов – Есенина и Маркина.

– Жень, пока без дела сидишь, посмотри, что там эта девица понаписала. А то институт собралась бросать, в журналистки надумала податься. Мы ее попридержали, решили посмотреть, что может, – сказала молодая на редкость красивая женщина, стряхивая пепел с сигареты.

В пенаты Рязанского областного радио на Ленина, 35 заглядывало немало таких, как я, пытать журналистского счастья. В редакции общественно-политических передач, куда отправляли всю размечтавшуюся заявить о себе «зелень», к новичкам относились с определенным скепсисом. Кого-то выпроваживали, убеждая, что не стоит губить свою судьбу тем, что не дано. Других привечали, разглядев в них искру божью.

Это был 1972 год. Я училась на третьем курсе радиоинститута, уже давно понимая, что технические науки – не мое призвание, что пора ставить на них крест. Покорить маститых журналистов я собралась своим репортажем об открывшейся в нашем вузе фотовыставке о Риге. Тем более что только побывала в этом чудесном городе и была полна впечатлений.

Мои аккуратно исписанные листочки принял, как мне показалось, не очень охотно, огромный, ссутулившийся над столом мужчина в растянутом не первой свежести свитере. На вид ему было лет пятьдесят. Черные поседевшие волосы спадали волнами на высокий лоб, полные губы мусолили из угла в угол беломорину. Вид был грозный. И только в огромных темных на выкате глазах светились веселые лукавые искорки.

Этот странный Женя, какое-то совсем инородное тело в редакции, занес ручку над моим многострадальным материалом. И понеслось! Безжалостно вычеркивалось все. Лишь изредка звучала скупая похвала, дескать, образ удачный нашла или удачное сравнение.

Взяла я в руки свой «опус», и в глазах зарябило от вычеркиваний. От моего сочинения почти не осталось и следа. Комок подступил к горлу, а слезы к глазам. Полный провал!

– Ты что, рыдать собралась? – посмотрела на меня поверх очков красивая женщина. – Маркин больше трех строк ни у кого не читает, сразу в корзину выбрасывает. А тебя прочитал. Значит, что-то есть в тебе. Радуйся!

Это было мое первое знакомство с талантливейшим рязанским поэтом Евгением Маркиным. А красивой женщиной была его бывшая жена, руководитель редакции Галина Чернова. И было им обоим всего по 34 года. И никакой штамп в паспорте о разводе не мог развести их души до конца жизни обоих. На радио меня взяли, уговорив все же окончить институт.

Евгений Федорович, а иначе я не могла его величать, хотя он требовал звать его Женькой, был частым гостем на радио. Нередко в кругу местной поэтической братии, где он, судя по всему, был заводилой. Чем больше я с ним общалась, тем острее понимала, как жестоко обошлась с ним судьба.

Через много лет вдруг неожиданно выяснилось, что знакомы мы с Маркиным были задолго до встречи в редакции. Но я была в столь нежном возрасте, что запомнить его просто не могла. В середине 1950-х годов слыл в Рязани довольно известным поэтом Александр Безбородько, печатался в местной прессе, выступал по областному радио. Это мамин родной брат. Он учился в радиоинституте и жил вместе с нами. Мой дядя входил в поэтический кружок при молодежной газете «Сталинец» (позже переименованной в «Рязанский комсомолец»), которым руководил Евгений Осипов – тоже рязанский поэт. Их сближала общая тяга к сатире и басням.

Однажды Осипов обратился к Саше с просьбой взять шефство над молодым талантливым поэтом Евгением Маркиным, поступившим в педагогический институт. Дескать, нужно из деревенского паренька из касимовской глубинки, который носит тельняшку под белой рубашкой, сделать городского жителя. Словом, облагородить. Дядя мой был всегда франтом. Пижоном себя не считал, но брюки-дудочки, ботинки на манке и кок на голове были обязательными атрибутами внешнего вида модного молодого человека в то время. И хотя Маркин особой любви к стилягам не питал, кое-какие уроки усвоил. С Сашей они были ровесниками и быстро подружились, вместе выступали на поэтических вечерах.

Женя нередко наведывался к нам в гости в коммуналку на проезде Щедрина, чтобы поесть домашнего маминого борща. Вот тут-то он и познакомился со мной, трехлетней барышней. Так что на коленях у великого поэта я попрыгала. А потом фортуна распорядилась угодить к нему в ученицы. И ведь надо же такому случиться, первый мой материал, который редактировал Маркин, был о Риге, где я гостила как раз у своего дяди Саши, которого в 1962 году направили по распределению работать в этот город. И никто из нас троих не ведал, что так переплетутся наши пути. Мне кажется, жизнь подает порой какие-то знаки. Только не всегда мы можем их разгадать.

«И если я подонка крою иль правду прихвостню рублю...»

Творческая судьба началась для Евгения Маркина поистине счастливо. Страна переживала время небывалого духовного подъема. Только что состоялся ХХ съезд партии, развенчавший культ личности Сталина. «Хрущевская оттепель» принесла с собой свободу и надежды увидеть родную страну с человеческим лицом, людей, преодолевших страх. «И, как заветное прозренье, мне вдруг открылось, что на век прошла эпоха подозренья к тебе, мой встречный человек», – писал в своих стихах Маркин.

Смелое поэтическое слово, вырвавшееся на волю, зазвучало особенно пронзительно. Чуть ли не все стали браться за перо, чтобы выразить свои чувства, хоть немного стать причастными к творческому племени поэтов-романтиков. Запрос на них был так велик, что они невольно становились символом нового времени. Литературные выступления собирали по стране полные залы, стадионы. В Рязани это были студенческие площадки, рабочие цеха, полевые станы. Везде ждали поэтов, их слова. В литобъединение при молодежной газете, включающем в себя десятки пишущих рязанцев, приходили многочисленные заявки на поэтов. Маркина выделяли особо. В восемнадцать лет этот паренек уже познал признание и славу. Вышли его первые сборники стихов. Голова кружилась. А тут еще сняли запрет с творчества Сергея Есенина. Можно было со сцены читать и его стихи. И так хотелось юным стихотворцам походить на своего земляка, что они копировали не только его рифмы, но и стиль поведения: размашистость, необузданность, пристрастие к спиртному.

.jpg)

Маркин оставил педагогический институт, но с успехом, выдержав конкурс в 150 человек на место, поступил в московский литературный. Творческие горизонты расширились. В учителях и друзьях молодого поэта появились всенародные кумиры: Смеляков и Ошанин, Наровчатов и Бауков, Долматовский и Луконин, Казакова и Светлов, Ахмадулина и Евтушенко, с которыми он вместе выступал на поэтических вечерах в московском политехническом. Евгения Маркина признавали в столице в высших писательских кругах.

Безудержный, свободолюбивый характер молодого рязанского парня не выдерживал вузовскую дисциплину, хотелось уже сейчас познавать жизнь во всем ее многообразии, питать душу новыми открытиями, новыми впечатлениями. Только так могли рождаться стихи. Поскольку профессии поэт в Советском Союзе не существовало, Маркин перевелся на заочное отделение и пришел работать в газету Союза писателей России «Литература и жизнь». Куда только ни приводили его журналистские тропы!

Целина и Сибирь, Алтай и Киргизия, Молдавия, Башкирия… Он широко и успешно печатался. Его с блеском написанные очерки завоевывали все большее число читателей в стране. Его имя обретало всесоюзную известность. «Я ни на что на свете не сменяю бродячую профессию свою», – утверждал Маркин в своих стихах. И это было счастье!

Журналистика и поэзия подпитывали друг друга. И параллельно с волнующей лирикой стали появляться стихи гражданского звучания. В «Балладе о дверном косяке» он пишет:

«И если я подонка крою

иль правду прихвостню рублю,

мне говорят, что я не скромен,

мне говорят, что я хамлю.

Когда, вернувшись из деревни,

где рожь не убрана с полей,

читаю я стихотворенье

насчет приписок и вралей;

мне говорят:

– К чему срамиться?

Ты из избы выносишь сор.

А вдруг прочтут и за границей?!

На всю страну падет позор…

Покуда сила есть и воля,

покуда пыл мой не иссяк,

ходить мне с гордой головою,

мне вышибать дверной косяк!»

«Не был занудой. Не был Иудой»

В 1964 году по состоянию здоровья (у такого молодого человека уже было очень больное сердце) он вернулся в Рязань с красавицей женой Галиной Черновой, где продолжил активно писать в газеты, на областное радио. Вкусив свободу «оттепели», Евгений Маркин не замечал, а может, не хотел замечать, как страну стало подмораживать, как цензура все больше и больше вмешивалась в жизнь творческих людей. А он продолжал открыто высказываться и в очерках, и в стихах о том, о чем уже было принято помалкивать.

.jpg)

И вот грянуло. Арест Бродского, советские танки в Чехословакии, исключение из Союза писателей Александра Солженицына…

Постыдное исключение происходило в Рязани, где жил прозаик. Евгений Маркин, член рязанского отделения писательской организации был единственным на заседании, кто подверг сомнению этот опрометчивый шаг. И все же проголосовал, как и все, за исключение. Есть свидетельство того, что накануне Солженицын просил еще совсем молодого поэта не делать глупостей, не губить жизнь себе и своей семьи, поскольку все предрешено. Но в личном разговоре со мной, во время интервью для «Радио России» Александр Исаевич, только что вернувшийся из эмиграции, этот факт отрицал. Может, запамятовал? Но он рассказал, как на следующий день после заседания Евгений Маркин был у него в полном отчаянии. Солженицын успокаивал коллегу, говорил, что не держит на него обиды, что его возможный демарш был бессмыслен.

Сейчас, по истечении уже почти полувека, все эти творческие союзы видятся нелепыми организациями, созданными властью для контроля за творческой интеллигенцией. Будто без союза писатель и не писатель вовсе. Но в то время исключение из него поломало не одну человеческую судьбу. И все-таки сегодня важнее, что произошло после исключения?

Утешение писателя не помогло. Это роковое «за» стало тяжким бременем для мятущейся души поэта. И уже через год в журнале «Новый мир» (как цензура проглядела?) появилось стихотворение Евгения Маркина «Белый бакен», где в главном герое, бакенщике Исаиче, указывающем путь кораблям, четко угадывался образ опального Солженицына. Это стихотворение сделало молодого поэта известным на весь мир и несчастным на всю оставшуюся короткую жизнь. Маркина исключили из Союза писателей и запретили где бы то ни было печататься, оставив без средств к существованию. К тому времени он был разведен и жил один. И, естественно, топил в вине свое одиночество, невостребованность и нужду.

Изгнанный из страны Солженицын успешно существовал за границей, Маркина нещадно травили на Родине. Это был итог злополучного писательского совещания. В этот период жизни я и встретила его на областном радио, куда он часто наведывался, чтобы согреться душой там, где его по-прежнему любили и ценили. Благо не было тогда никаких охранников у дверей. И наше радио становилось отдушиной для многих рязанских интеллигентов-шестидесятников, обманутых в своих надеждах.

«Стисну зубы – и не каюсь»

Беда одна не приходит. В один из таких визитов поэта в редакции раздался тревожный телефонный звонок. Сообщили, что в квартире Маркина пожар. Евгений Федорович заметался, а потом, побледнев, резко сел на стул, обхватив голову руками. Галя, как бывшая жена, принялась корить его за то, что он так и не вывез рояль для сына, а Маркин все бубнил и бубнил, что никогда не восстановит рукописи. Он все говорил о какой-то человеческой комедии, сгоревшей в том огне.

Евгений Маркин с женой и сыном

Этих наказаний и несчастий властям показалось мало. И они, зная слабую сторону поэта, упекли его в ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий, официально именуемый «Учреждением п/я 25/4», находившийся в поселке Комсомольский Скопинского района Рязанской области. Как бы ни называлось казенное учреждение, это была настоящая тюрьма, маркинский ГУЛАГ. 561 день издевательств, унижений, обысков, наказаний штрафным изолятором…

Из письма Маркина из ЛТП другу:

«Слава, я очень-очень-очень устал. Я, конечно, мог бы хоть сейчас пожаловаться и… подключить к этому делу вольнолюбивую литературную братию – вплоть до Окуджавы и Евтушенки, Бокова и Винокурова, об отношении которых ко мне ты знаешь. Но я очень боюсь одного. Я боюсь, что даже их малейшее вмешательство вызовет неправильный резонанс. Хуже того, не дай бог отыщутся такие защитнички, что меня опять будут склонять всякие «Би-би-си» или «Голоса». Что мне тогда делать? К каким тюрьмам готовиться?»

В этом многодневном тюремном аду спасали письма родных и стихи, которые поэт писал с особой пронзительностью, создав целый цикл «Пос. Комсомольский». Из заточения он вышел глубоким стариком со вторым инфарктом. Это в 36 лет! На свободе его ждали обгоревшая квартира, на ремонт которой не было ни сил, ни средств, безденежье и запрет на профессию. Утешение он нашел в своей родной деревеньке Клетино под Касимовым, в старом родительском доме, где и прожил оставшиеся годы.

Выручало второе призвание, данное Богом. Евгений Федорович прекрасно рисовал, недаром в свое время водил дружбу с художником Ильей Глазуновым. Он начал подрабатывать наглядной агитацией для колхоза, района. Рисовал портреты Ленина, благо их всегда требовалось много, передовиков, космонавтов. Это приносило хоть какие-то деньги. Но главным делом оставалась поэзия. Он писал о том, что видел, что чувствовал, что пережил. Он воспевал природу родных мест, как ребенок, радуясь и деревьям, и грибам, и речке, и подснежнику…

Но за всеми этими родными мелочами деревенского быта сквозили горечь, боль и тоска израненной души. Творчество Маркина – настоящий дневник его жизни, по которому можно прочесть всю судьбу поэта. Цикл его стихов «Моя провинция», чудом издавшийся, благодаря влиятельным друзьям в Москве – это настоящее признание в любви к красавице-Мещере, местам, где родился. Но сколько бы разные литературоведы, критики ни писали о большой любви поэта к малой родине, природе Рязанского края, мне всегда казалось, что Клетино стало для Евгения Федоровича в последние годы жизни вторым заточением, красивым, живописным застенком. Человек, которому не было еще сорока, познавший всесоюзную славу, вращавшийся в кругах самых признанных поэтов страны, объездивший ее с ручкой и блокнотом, не мог успокоиться в четырех стенах деревенской избы. Эта боль одиночества выплеснулась в письме поэта к писателю Юрию Прокушеву:

«…Живу я в деревне в своей избе один… Деревня осточертела, одиночество и нищенство – еще больше… У меня есть в Рязани однокомнатная квартира: но после пожара она вот уже шесть лет стоит неотремонтированная, так что об обмене на Москву или хотя бы на Подмосковье могу только мечтать… Все мои отцы-заступники умерли: и Чувакин, и Смеляков, и Луконин, и Бауков… Юрий Львович! Я, наверное, не самый худший поэт, если без блатов и даже наперекор иным высокочиновным ханжам все-таки выпустил шесть книг стихов. Если можно, посмотрите мою самую лучшую, самую главную рукопись… Заключите со мной, пожалуйста, двадцатипятипроцентный договор – даже на самые отдаленные сроки. И тогда бы сразу кончились все мои беды. И ноги бы моей здесь не было. Ведь я уже весь добит, весь седой в сорок лет, весь старик здоровьем. И беспомощен – как ребенок. Во имя всего святого, во имя нашей молодости, я, как Ванька Жуков, умоляю Вас: «Милый дедушка, возьми меня отсюда!..»

Это письмо было написано за год до смерти поэта, и Прокушев тут же подключившийся к изданию книги, не успел выпустить ее при жизни Маркина. Не быстрое это дело.

«Иди сюда, дурында, будем восполнять твои школьные пробелы»

В минуты отчаяния Евгения Федоровича спасало областное радио, которое он внимательно слушал каждый день, делая пометки в блокноте. Оно его соединяло с нами, близкими ему людьми, с миром, куда он тянулся. И когда вдруг радиоточка барахлила – глубинка – он садился в автобус и приезжал на день в Рязань. То, что в редакции появился Маркин, можно было почувствовать при входе. Дух от его длинного деревенского овечьего тулупа наполнял все здание. А в нашей небольшой редакционной комнате к нему примешивался еще и запах «Беломора». Но мы готовы были все это терпеть, лишь бы послушать замечания мастера о наших программах, которые он внимательно слушал и анализировал. Да просто его послушать. Потому что все, что он ни говорил, имело свою цену. Это были мои университеты. И не только мои.

Помню, как-то раз я нелестно заикнулась о «Слове о полку Игореве». В восемнадцать лет чего не ляпнешь. В комнате воцарилось молчание. Я почувствовала, что совершила непростительную ошибку.

– Иди сюда, дурында, – встрепенулся Евгений Федорович, – будем восполнять твои школьные пробелы, поскольку и учителя мало что знают об этом великом произведении.

Часа на два или три я просто потерялась во времени, слушая удивительный рассказ об этом поистине шедевре русской литературы. Это был конек Маркина. Ради «Слова» он сам выучил старославянский язык. Все мечтал, как Пушкин, перевести древнерусскую повесть. Не успел. Но ее отголоски нет-нет, да и почувствуешь в стихах поэта.

– А ты что вырядилась, как попугай? – закончив свой рассказ, вдруг выдал гость. – Какая же доярка откроет свою душу эдакой цаце? Если уж работаешь в журналистике, надень скромненький свитерок, прямую юбку, чтобы от тебя простой народ не вздрагивал. Но иногда расцветай, дабы суть женскую в этой круговерти не потерять.

Маркин рубил правду-матку в глаза. И не только мне, еще девчонке. Он мог выплеснуть ее любому, невзирая на ранги. Сама была свидетелем, как поэт, такой долговязый и огромный, вышел прямо из окна редакции, благо оно было вровень с тротуаром. Увидел партийного секретаря В. Шестопалова, шедшего на работу в обком КПСС, находившийся по соседству. Похлопал по плечу одного из первых лиц области и что-то горячо выговорил ему прямо в лицо. Очень непредусмотрительный и опасный поступок по тем временам. Именно Шестопалов был причастен к заключению Маркина в ЛТП, от него исходили все запреты на работу. Об этом сам поэт писал.

Сколько сек меня опалой,

сколько горя мне предрек

кривоногий, шестопалый

местный нонешний царек.

Говорили, Евгений Федорович нарисовал его портрет, установил у себя в избе в Клетино и ернически на него молился. Творческой эмоциональной натуре поэта был присущ эпатаж, он не терпел скуки и пресности.

«Я бросил пить! Железно бросил пить!»

Как-то я одна работала в редакции. Вдруг с грохотом открылась дверь и ворвался взъерошенный Маркин.

– Заправляй в машинку чистый листок, – приказал он. – Горит все внутри.

Я беспрекословно подчинилась, почуяв неладное. Евгений Федорович быстро заходил по комнате, то резко останавливаясь и задумываясь, то вновь начиная движения, диктуя мне только что рождавшиеся строки.

Я бросил пить! Железно бросил пить!

И в этом я расписываюсь кровью.

Не потому, что я решил копить,

не потому, что пропито здоровье.

Не потому, что я у всех в долгу,

не потому, что мучают терзанья,

не потому,

что выпить не могу,

а потому,

что водки нет

в Рязани.

Я думала, что этот ироничный стихотворный выплеск так и останется между нами, и я его впервые опубликую. И вот вдруг нашла знакомые строки под названием «Воскресная элегия» в маркинском сборнике «Серебряный вальс». Разный он был, Евгений Федорович. О нем даже легенды ходили. Например, о том, как он обклеивал кабинет главного редактора областного радио Станислава Цамадоса двадцатипятирублевками (получил гонорар за сборник стихов) в отместку за прошлые отказы редактора дать денег на выпивку. «Окуджава дает, а этот нет, – возмущался Маркин», хотя очень уважал и ценил нашего редактора Стасика.

На родине Евгения Маркина в селе Клетино Касимовского района

А тут, как-то уже незадолго до смерти он не одолжил, а протянул мне пять рублей. Наказал спрятать и ни за что не отдавать, когда он будет просить. Даже если в ноги упадет. Возвратить пятерку полагалось только в крайнем случае, когда жизнь станет совсем невмоготу. Он хотел, он старался перебороть недуг. Диву даешься, как он мог не озлобиться, не обидеться на весь мир за эти долгие земные муки, и в короткие часы просветленья писать чистые, искренние, трогательные стихи, полные любви и надежды!? А порой и посмеяться над собой. Но сердце не выдержало стольких испытаний, выпавших на его долю.

Так эти пять рублей и остались у меня, не тронутыми и по сей день, как память. Уже и деньги другие. И время другое. И страна не та. А маркинские поэтические строки волнуют, как и прежде. Потому что они о вечном.

...В ноябре 1979 года британская радиовещательная компания Би-Би-Си оповестила мир о том, что в СССР, под Рязанью, состоялись похороны большого русского поэта Евгения Маркина в отсутствии официальных лиц. Ему было чуть больше сорока. Правители советского государства похоронили его значительно раньше – в людском сознании. Предали на десять лет забвению имя и творчество поэта, позволившего себе сказать правду. Признание и почести вернулись к нему лишь в конце 80-х годов. Стихи включили в крупнейшие антологии «Строфы века» и «Русская поэзия. ХХ век». Такой чести удостоены лишь два рязанских поэта: Сергей Есенин и Евгений Маркин.

К сожалению, в интернете, кроме двух известных стихотворений Маркина «Белый бакен» и «Речка Гусь» толком ничего нет. Поэтому автор этого текста Алевтина ТАРАСОВА решила сама знакомить читателей с его стихами у себя в фейсбуке, каждый день выкладывая по одному произведению. Первым она представила «Серебряный вальс» – наиболее чувственное лирическое (и автобиографичное) стихотворение мэтра русской поэзии.

.jpg)

.jpg)